Fessura petrotimpanica

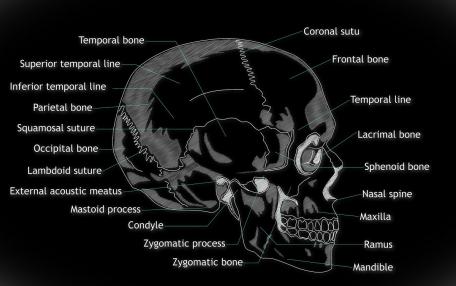

La fessura petrotimpanica, nota anche come fessura glaseriana (o glaseriana), è una piccola fessura nell'osso temporale che collega la fossa mandibolare (glenoide) e la cavità timpanica. È una continuazione mediale della sutura timpano-squamosa che corre tra i confini superiori delle parti timpanica e petrosa dell'osso temporale.

Questa piccola fessura è la linea di congiunzione di due parti ossee craniche ed è situata tra la parte antero-laterale in evidenza del tetto della cassa del timpano e la parte timpanica dell’ osso temporale. Per questo motivo risulta importante comprendere meglio posizione e funzione di questa parte anatomica, visto che collega l'articolazione mandibolare e la parte otologica. In questo articolo vedremo scopriremo meglio insieme la fessura petrotimpatica, capendo la sua anatomia e le sue relazioni ossee, e soprattutto la sua correlazione nella sindrome oto-mandibolare.

Fessura petrotimpanica: cos'è

Come accennato la fessura petrotimpanica, nota anche come fessura glaseriana (o glaseriana), è una piccola fessura nell'osso temporale che collega la fossa mandibolare (glenoide) e la cavità timpanica. È una continuazione mediale della sutura timpanosquamosale che corre tra i confini superiori delle parti timpanica e petrosa dell'osso temporale. La fessura petrotimpanica (fessura squamotimpanica, fessura glassariana) è quindi una fessura nell'osso temporale che va dall'articolazione temporo-mandibolare alla cavità timpanica.

La fossa mandibolare è delimitata, anteriormente, dal tubercolo articolare; dietro, dalla parte timpanica dell'osso, che lo separa dal meato acustico esterno; è diviso in due parti da una stretta fessura: la fessura petrotimpanica. Si apre appena sopra e davanti all'anello d'osso in cui è inserita la membrana timpanica, in questa situazione si tratta di una semplice fessura di circa 2 mm di lunghezza. Ospita il processo anteriore e il legamento anteriore del malleo e dà passaggio al ramo timpanico anteriore dell'arteria mascellare interna.

Il contenuto della fessura include le comunicazioni dei nervi cranici VII e IX alla fossa infratemporale. Un ramo del nervo cranico VII, la corda timpanica, attraversa la fessura per unirsi al nervo linguale fornendo una speciale innervazione sensoriale (gusto) alla lingua. Il nervo timpanico si dirama dal nervo cranico IX per passare attraverso la fessura petrotimpanica come nervo petrosale minore, che passa attraverso il forame ovale e si unisce al v3 del nervo trigemino e alla sinapsi nel ganglio otico, per fornire innervazione parasimpatica alla ghiandola parotide.

Anatomia della fessura petrotimpanica di Gasser

Vediamo ora meglio l'anatomia funzionale della fessura petrotimpanica. In linea generale la fessura contiene:

- la chorda dei timpani

- il legamento anteriore del malleo 3, che si sovrappone al legamento discomalleare (che collega il disco articolare e la capsula dell'articolazione temporo-mandibolare e il malleo nella cavità timpanica)

- l'arteria timpanica anteriore, cioè un ramo dell'arteria mascellare interna

Inoltre la fessura petrotimpanica è composta da due canali:

- il canale esterno: più grande, laterale, e contenente il legamento anteriore del malleo e l'arteria timpanica anteriore;

- il canale interno: più piccolo, mediale e contenente la chorda timpanica; noto anche come canale di Huguier, canalicolo anteriore per la chorda timpanica, apertura timpanica anteriore o iter chordae anterius.

Dunque le strette interconnessioni della fessura petrotimpanica dimostrano come sia coinvolta in realtà in moltissime sindromi dolorose a carico della mandibola, con dolore che si irradia all'orecchio, un sintomo spesso molto riferito dai pazienti (sindrome oto-mandibolare).

Confini e caratteristiche radiografiche della fessura petrotimpanica

Vediamo più nel dettaglio i confini e le relazioni della fessura petrotimpanica. La parete anteriore/superiore della fessura (la parte petrosa) è una proiezione inferiore orientata coronalmente del tegmen dei timpani, a volte noto come crista tegmentalis. Invece la parete posteriore/inferiore della fessura (la parte timpanica) è la colonna vertebrale timpanica anteriore, che è la parte anteriore dell'anello timpanico incompleto.

La fessura petrotimpanica è ben profilata su viste sagittali come un canale osseo a forma di tunnel convesso verso l'alto e che si estende, dall'aspetto posteromediale dell'articolazione temporo-mandibolare all'epitympanum. Radiograficamente dunque, la fessura petrotimpanica è ben individuabile.

Essendo poi posizionata tra il confine antero-laterale evidente del tetto della cassa del timpano e l’osso temporale (nella sua parte timpanica), come accennato questa fessura contiene anche la corda del timpano, il ramo timpanico anteriore dell’arteria mascellare e il legamento anteriore del martello.

Storia ed etimologia della fessura petrotimpanica

Il nome particolare di questa fessura ha una sua sotria. Infatti la struttura prende il nome dall'anatomista svizzero Johann Heinrich Glaser (1629-1675), che in realtà non descrisse questa fessura, ma descrisse piuttosto la parte divisa dell'anello timpanico che collega la cavità timpanica con il canale uditivo esterno. La fessura fu probabilmente descritta per la prima volta da Joseph Guichard Duverney (1648-1730) nello stesso periodo, alla fine del 1600, e poi eponimamente mal associata da altri con Glaser a metà del 1700. L'eponimo era abbastanza popolare da essere usato come aggettivo senza maiuscole (glaserian), simile a eustachio o falloppio. Il termine "fessura petrotimpanica" non fu usato fino a quando Jakob Henle (1809-1885) lo nominò nel 1855.

Questa piccola fessura è la linea di congiunzione di due parti ossee craniche ed è situata tra la parte antero-laterale in evidenza del tetto della cassa del timpano e la parte timpanica dell’ osso temporale. Per questo motivo risulta importante comprendere meglio posizione e funzione di questa parte anatomica, visto che collega l'articolazione mandibolare e la parte otologica. In questo articolo vedremo scopriremo meglio insieme la fessura petrotimpatica, capendo la sua anatomia e le sue relazioni ossee, e soprattutto la sua correlazione nella sindrome oto-mandibolare.

Fessura petrotimpanica: cos'è

Come accennato la fessura petrotimpanica, nota anche come fessura glaseriana (o glaseriana), è una piccola fessura nell'osso temporale che collega la fossa mandibolare (glenoide) e la cavità timpanica. È una continuazione mediale della sutura timpanosquamosale che corre tra i confini superiori delle parti timpanica e petrosa dell'osso temporale. La fessura petrotimpanica (fessura squamotimpanica, fessura glassariana) è quindi una fessura nell'osso temporale che va dall'articolazione temporo-mandibolare alla cavità timpanica.

La fossa mandibolare è delimitata, anteriormente, dal tubercolo articolare; dietro, dalla parte timpanica dell'osso, che lo separa dal meato acustico esterno; è diviso in due parti da una stretta fessura: la fessura petrotimpanica. Si apre appena sopra e davanti all'anello d'osso in cui è inserita la membrana timpanica, in questa situazione si tratta di una semplice fessura di circa 2 mm di lunghezza. Ospita il processo anteriore e il legamento anteriore del malleo e dà passaggio al ramo timpanico anteriore dell'arteria mascellare interna.

Il contenuto della fessura include le comunicazioni dei nervi cranici VII e IX alla fossa infratemporale. Un ramo del nervo cranico VII, la corda timpanica, attraversa la fessura per unirsi al nervo linguale fornendo una speciale innervazione sensoriale (gusto) alla lingua. Il nervo timpanico si dirama dal nervo cranico IX per passare attraverso la fessura petrotimpanica come nervo petrosale minore, che passa attraverso il forame ovale e si unisce al v3 del nervo trigemino e alla sinapsi nel ganglio otico, per fornire innervazione parasimpatica alla ghiandola parotide.

Anatomia della fessura petrotimpanica di Gasser

Vediamo ora meglio l'anatomia funzionale della fessura petrotimpanica. In linea generale la fessura contiene:

- la chorda dei timpani

- il legamento anteriore del malleo 3, che si sovrappone al legamento discomalleare (che collega il disco articolare e la capsula dell'articolazione temporo-mandibolare e il malleo nella cavità timpanica)

- l'arteria timpanica anteriore, cioè un ramo dell'arteria mascellare interna

Inoltre la fessura petrotimpanica è composta da due canali:

- il canale esterno: più grande, laterale, e contenente il legamento anteriore del malleo e l'arteria timpanica anteriore;

- il canale interno: più piccolo, mediale e contenente la chorda timpanica; noto anche come canale di Huguier, canalicolo anteriore per la chorda timpanica, apertura timpanica anteriore o iter chordae anterius.

Dunque le strette interconnessioni della fessura petrotimpanica dimostrano come sia coinvolta in realtà in moltissime sindromi dolorose a carico della mandibola, con dolore che si irradia all'orecchio, un sintomo spesso molto riferito dai pazienti (sindrome oto-mandibolare).

Confini e caratteristiche radiografiche della fessura petrotimpanica

Vediamo più nel dettaglio i confini e le relazioni della fessura petrotimpanica. La parete anteriore/superiore della fessura (la parte petrosa) è una proiezione inferiore orientata coronalmente del tegmen dei timpani, a volte noto come crista tegmentalis. Invece la parete posteriore/inferiore della fessura (la parte timpanica) è la colonna vertebrale timpanica anteriore, che è la parte anteriore dell'anello timpanico incompleto.

La fessura petrotimpanica è ben profilata su viste sagittali come un canale osseo a forma di tunnel convesso verso l'alto e che si estende, dall'aspetto posteromediale dell'articolazione temporo-mandibolare all'epitympanum. Radiograficamente dunque, la fessura petrotimpanica è ben individuabile.

Essendo poi posizionata tra il confine antero-laterale evidente del tetto della cassa del timpano e l’osso temporale (nella sua parte timpanica), come accennato questa fessura contiene anche la corda del timpano, il ramo timpanico anteriore dell’arteria mascellare e il legamento anteriore del martello.

Storia ed etimologia della fessura petrotimpanica

Il nome particolare di questa fessura ha una sua sotria. Infatti la struttura prende il nome dall'anatomista svizzero Johann Heinrich Glaser (1629-1675), che in realtà non descrisse questa fessura, ma descrisse piuttosto la parte divisa dell'anello timpanico che collega la cavità timpanica con il canale uditivo esterno. La fessura fu probabilmente descritta per la prima volta da Joseph Guichard Duverney (1648-1730) nello stesso periodo, alla fine del 1600, e poi eponimamente mal associata da altri con Glaser a metà del 1700. L'eponimo era abbastanza popolare da essere usato come aggettivo senza maiuscole (glaserian), simile a eustachio o falloppio. Il termine "fessura petrotimpanica" non fu usato fino a quando Jakob Henle (1809-1885) lo nominò nel 1855.